80年代全盛期のジャッキー・チェン映画をリアルタイムで観てきた世代としては、ハリウッドに行ってからの彼の映画はずっと不満だった。ユニオンの問題か何かで、ジャッキー本人が危険なアクションやスタントをあまりやらなくなったのも物足りなかったし、体を張るのは若手に任せて、自身はストーリー的にお膳立てされたおいしい役回りだけを演じている、というのも違和感があって、だんだん彼の出演作を観ないようになっていった。『ベスト・キッド』(2010年)とか本当に悲しくなるくらいつまらなかった。

人は永遠に若くはいられないから、それは仕方のないことなのだけれども、ジャッキーならもう少しやりようがあるのではないかな、と思っていたのも事実だ。『トワイライト・ウォーリアーズ 決戦!九龍城砦』(日本公開2025年)でのサモ・ハン・キンポーを見て「彼はこういうふうにうまく年齢と役柄に織り合いをつけてアクションもしっかりやっているのに」と思ったりしたものだ。

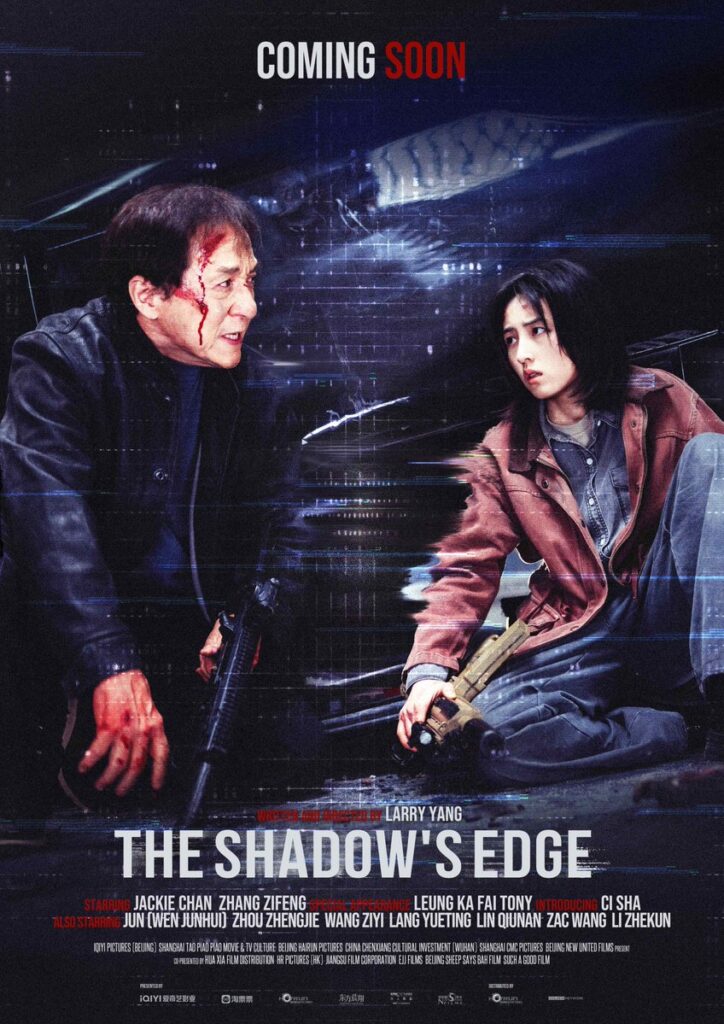

しかし2025年の年末、ジャッキーファンのそんな忸怩たる思いを吹っ飛ばしてくれる怪作がついに現れた。それがこの『シャドウズ・エッジ』である。

正体不明のサイバー犯罪集団が暗躍するマカオが舞台。なす術のない警察に最後の切り札として、“追跡のエキスパート”黄徳忠(ジャッキー・チェン)が呼び戻される。彼はすでに現役を退いていたが、若き精鋭たちとチームを組み、犯罪集団“影”を追いつめていくが…というストーリー。

オープンニングのアクションシーンはちょっと派手すぎて嘘っぽく、あまり乗れなかったけれど、その後の、ターゲットである傳隆生を追跡チームが尾行してアジトを特定するシーンが実にスリリングで見応えがあり「この感じならアクションがなくても全然イケるじゃん」と思わせてくれた。そこから後半は俄然物語にもエンジンがかかり、追跡サスペンスとド派手アクションがバランス良く展開し、いい意味で期待を裏切ってくれた。

なんと言っても、71歳ジャッキー・チェンが「ちゃんと地に足のついた」アクションを見せてくれるのが最高だ。映画のアクションというと派手な仕掛けばかり優先されるけれど、今回のジャッキーのアクションは泥臭い格闘がメインで、まさに“死闘”と言えるような本気の闘いばかり。長らくこういうジャッキーのアクションを見ていなかったので「これこれ!こういうのが見たかったんだよ!」と思ってしまった。

もちろん『プロジェクトA』(1983年)や『ポリス・ストーリー 香港国際警察』(1985年)のような全盛期の体のキレには及ばないけれど、71歳で頭も薄くなったジャッキーが、その年齢に相応しい、全力のアクションを見せてくれるのは実に胸が熱くなる。

そして宿敵となる犯罪集団のトップ・傳隆生が、極悪非道なのに時折人間らしさを垣間見せたりする実に魅力的なキャラクターで、「へえ、存在感のある上手い役者がいるなあ」などと思っていたら、なんと『愛人/ラマン』(1992年)のレオン・カーフェイだった!映画を観ている間は全然気づかず、後から彼だと知って「え〜!!」とびっくりしてしまった。流石の演技力と壮絶なアクションに圧倒されました。

上映時間は141分と、この手の映画にしてはかなり長尺ですが全く緩まない展開と、個性的な俳優たち、そして緊張感あるアクションで長さを感じさせない満足度の高い一本。2025年を締めくくるのにふさわしいエンタテインメント作品でした。見逃したら絶対損しますよ。

『シャドウズ・エッジ』監督・脚本:ラリー・ヤン 2025年12月27日@新宿バルト9 シアター5

蛇足的追記:

🔳僕は公開3週目の土曜昼の回に観ましたが、バルト9の大きめのスクリーンでほぼ満席でした。終わった後皆さん口々に「面白かった」と言っていました。レビュー評価も軒並み高いのに、早く公開終了しちゃう劇場が多くてすごく残念です。もう1回観たいのに。

🔳俳優陣は皆熱演ですが、特にジャッキーのパートナーとなる若手女性警官を演じるチャン・ツイフォンが素晴らしかったですね。彼女は『シスター 夏のわかれ道』(2021年)が良かったし、少し前に公開された『フライトフォース 極限空域』(2024年)でもアンディ・ラウの娘という重要な役を好演していて印象に残っています。

🔳あと無駄にイケメンが多く出てきます笑。傳隆生の息子を演じたツーシャーは金城武の若い頃に本当にそっくりです。そっくりすぎて笑えます。

🔳入場者プレゼントで、映画のメインビジュアルとキャラクターたちが8種類あしらわれたカードをもらえました。大きさは完全にポストカードなのですが、裏にも写真が印刷されているのでポストカードとしては使えないという笑。普通の人にとっては、どうしたらいいのかよくわからないプレゼントです笑。僕はもらえて嬉しかったです。飾ります。