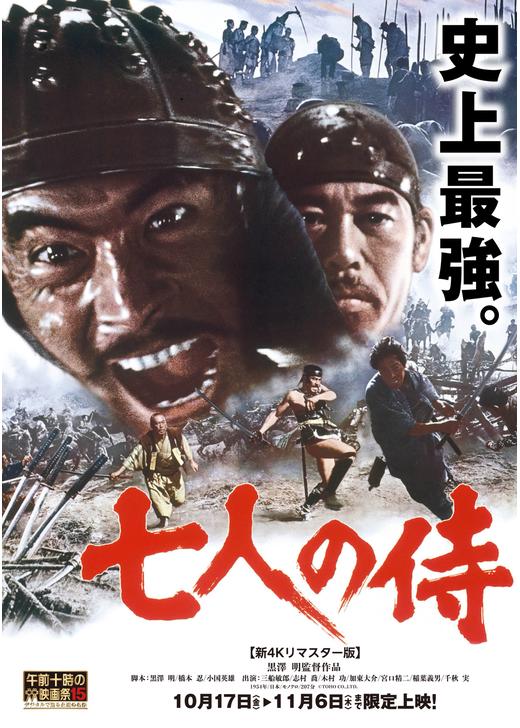

もはや説明不要の日本映画不朽の名作。僕自身も何回観たか覚えていないくらいである。平日午前中からの鑑賞だったが劇場は8割方埋まっていて、年齢層はもちろん高齢の方が多いがちらほら若い人もいる。この映画が封切られたのは1954年。もう70年以上前である。なのに2025年の今観ても十分に面白いというのは本当に驚異的なことで、改めて製作に関わった人々に頭が下がる。

時は戦国時代、野武士の略奪を恐れる百姓に雇われ、村を防衛する七人の侍たちを描く物語。

僕がこの作品を初めて観たのは確か1980年代の後半、池袋・文芸坐(当時邦画は文芸地下での上映だったと思う)の黒澤明特集だ。当時は上京したばかりでとにかく黒澤明の映画を片っ端から観ようと思っていたので、この特集上映に通い詰めていた。もちろん、噂に違わぬ傑作で面白く観たのだが、『東京物語』や『2001年宇宙の旅』『ゴッドファーザー』などと同様で、1回観ただけではその真価に気付けない。とにかく作品中の情報量が多いので、その様々な要素に翻弄されてしまったというのが初回の正直な感想だ。

初回鑑賞の時、印象に残っているエピソードがある。この映画は上映時間が3時間27分あるのだが、真ん中ほどで休憩が入る。休憩に入る直前が、侍たちのリーダーである志村喬が、自己中心的な行動をとろうとする村人たちを「他人を守ってこそ自分も守れる!戦さとはそういうものだ!」と叱り飛ばす名シーンだ。そして休憩に入りトイレに行ったら、トイレに入ってきたおっちゃんたちが皆「♪ふーふーふーふ〜んふふ、ふーんふふふ〜」とテーマ曲を鼻歌で歌いながら用を足していたことである笑。あれは最高の体験だった。

その次に観たのは1991年の秋、ドルビーサラウンド音響による完全オリジナル版が公開され、確か日比谷映画で鑑賞した。当時はまだバリバリフィルム上映時代で、なんせ元が1954年の映画なのでドルビーサラウンドにしたところで音はそれほど良くなかった。というか何を言ってるかセリフを聞き取れない部分が多かった。とはいえ、名画座ではなく封切りロードショーの大劇場で『七人の侍』を鑑賞する醍醐味は格別だった。

その後も何度か劇場鑑賞したはずだが、2016の秋に最新デジタル技術を駆使して「4Kリマスター版」が作られ、「午前十時の映画祭」で上映された。この時はTOHOシネマズ日本橋で鑑賞したが、とにかくフィルムノイズ(キズやチェンジマーク)が全くなくなっていることに驚いた。音もかなり良くなっていて、セリフもクリアになっているように感じたが、これは繰り返し鑑賞しているせいでもう頭にセリフが記憶されているからハッキリ聞こえたように感じたのかもしれない。今回鑑賞した2025年上映版はこの4Kリマスター版。

というわけで、大雑把にいうと35ミリの通常盤とドルビー版、そしてデジタル上映の4Kリマスター版と大きく3回くらいのバージョンチェンジのたびに劇場鑑賞してきたわけである。実は今回、「もうこの映画は何回も観ているし、何か別の新作でも観た方がいいかな」と思ったりもしたのだが、結局観に行ってしまった。もちろん観て良かった。そしてもはや言うまでも無いことなのだが「この映画は何度観ても感動が色褪せない」と言うことを再確認した。

まず、3時間27分の上映時間の間、全くダレないというのが驚異的で、その脚本構成力、プロダクションデザイン、撮影技術、俳優たちの演技、音楽とどれをとってもダメなところがないのである。シンプルなストーリーの中に、アクションのダイナミズム、人間や社会というものの脆弱さと素晴らしさ、ユーモアなど今日にも通じるテーマをいくつも盛り込んで重層的に描いていく。とにかくつべこべ言わずにとにかく観るべき映画なのは間違いない。そして一度観れば終わりと言うことはなく、何度も観るに値する映画なのだということも言っておきたい。何回観ても面白いし、観るたびに新たな発見があるし、繰り返し観ないとわからない部分があるのもこの作品の素晴らしいところである。とにかく、大スクリーンで観るチャンスがあるのなら、絶対に観逃してはいけないと言うことです。

追記:今回観て新たに思ったことは「稲葉義男さんの扱いはもう少し丁寧にするべきだったんじゃないかな」です笑

2025年10月22日 @池袋グランドシネマサンシャイン シアター2

コメントを残す