製作60周年を記念して、1965年公開の名作ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』が期間限定で劇場公開された。

僕がこの作品をちゃんと観たのは割と最近(と言っても10年くらい前だが笑)。それまではテレビ放送されたものを途中から観たことがあったりしただけで、なんとなく観たような気になっていたのだ。で、10年ほど前に確か『午前10時の映画祭』だったと思うが、ちゃんと劇場でノーカットで全編をしっかりと観た。

その時思ったのは「なぜこんな素晴らしい映画を今までちゃんとした形で観ずにいたのだろう」という後悔だった。先人たちが「名作、名作」などと言っているものはなんとなく敬遠したくなるもので、僕もそんな感じで積極的に観たいとは思っていなかった。でも実際に観てみたら上映時間3時間の間、一瞬たりとも飽きさせない傑作だった。

まずは楽曲の素晴らしさ。今やスタンダートとして誰もが知っている曲のオンパレードで、誇張なしに全部名曲である。その楽曲たちを最大限に活かした見事なミュージカルシーンと物語の面白さ。ジュリー・アンドリュース、クリストファー・プラマー、そして子供たちの生き生きとした演技。天才的な監督ロバート・ワイズの演出。美しいオーストリアのロケーションと、どれをとってもダメなところがない。

映画を観た後、調子に乗って劇団四季版の舞台も観に行ってしまったくらい、この作品の素晴らしさに打ちのめされてしまった。ちなみに四季版も実に良かった。もうこの作品は、映画化される前のブロードウェイ・ミュージカルの時点でそのスタイルを完成させ、何十年もの間世界中の多くクリエイターに影響を与え続けているのだな、と驚嘆した。

で2025年11月、映画製作60周年を記念した劇場公開が行われたわけだ。僕はTOHOシネマズ日比谷で鑑賞したが、なんとスクリーン5というキャパ386席というかなり大きめのシアターでの上映だったことに驚いた。そしてかなり早い段階からチケットがどんどん売れていき、当日朝には完売状態だった。劇場に集まった観客はもちろんオールドファンが多かったけれども、皆さん新作映画を観るように熱い視線をスクリーンに注いでいた。みんな大人なので静かに観ていたが、本当はトラップファミリーと一緒に歌いたかっただろうな、と思った。

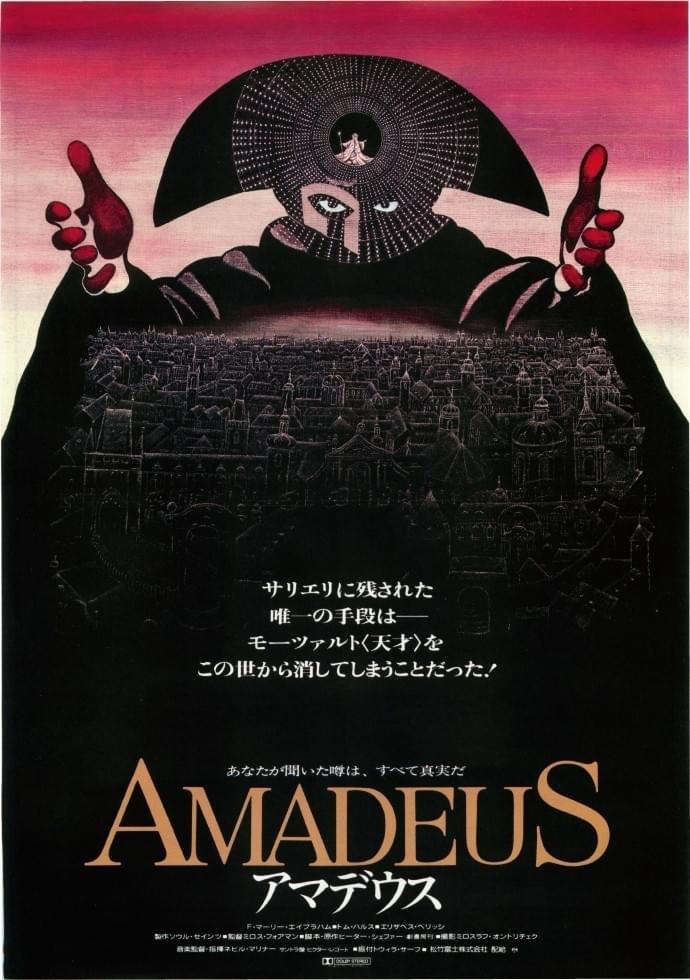

先日観た『アマデウス』も同様だったが、何十年経っても人々がお金を払ってスクリーンで観たいと思う作品というのが真の名作であると僕は思う。劇場でこの作品を観るのは3回目だったけれども、これからまた何度でも観たいと改めて思えた3時間であった。

2025年11月29日(土)@TOHOシネマズ日比谷 スクリーン5

蛇足的追記:

今回少し残念だったのは、TOHOシネマズ日比谷のスクリーン5のフルスクリーンでなくビスタフレームでのトリミングシネスコ上映だったこと(1.85:1のビスタフレームの中に2.35:1のシネマスコープフレームが収まってて、上下が黒味が出る)。

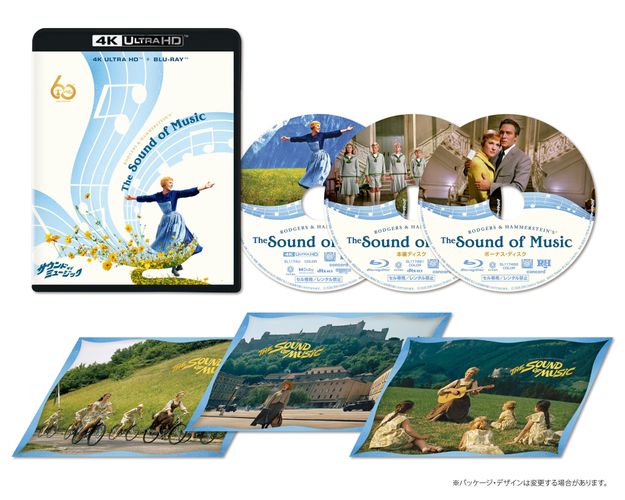

これはおそらく、上映素材が、新たに発売される4K UHD用のマスターだったと思われ、これが一般家庭用テレビ用の16:9(ビスタとほぼ同じ)フレームで作られているからであろう。

2026年1月21日発売

『サウンド・オブ・ミュージック』のオリジナルフレームはシネマスコープ(2.35:1)なので、本来TOHOシネマズ日比谷のスクリーン5なら、フルスクリーンで上映されるはずだが、上記のような経緯で今回は少し小さめのフレームになってしまった。難しいだろうけど、もしこの情報が事前告知されていればもう少し前の席を取ったのになあ〜と思ったが、後の祭りである。まあ、貴重なスクリーン鑑賞の機会だったし、その4Kマスターのおかげで映像は綺麗だったのでよしとするか。

こういうのはたまにあって、リブート版の『ゴーストバスターズ』(2016年)とかクリストファー・ノーランの『テネット』(2020年)とかも、期待してフルシネスコの映画館を選んだのにビスタのトリミングシネスコ上映でがっかりした。こういうのは作品の内容以前に気分が落ちる。昔は映写技師がちゃんとフレームを合わせてくれたものだが、シネコン時代となった今は、そういう融通は効かないのでしょうね。

そういえばこの作品と同じロバート・ワイズ監督の『ウエストサイド物語』(1961年)をスティーブン・スピルバーグが2021年にリブートしましたが、全然ダメでしたね。『サウンド・オブ・ミュージック』も映画のリメイク、リブートはやめて欲しいです笑。